破译芯密码

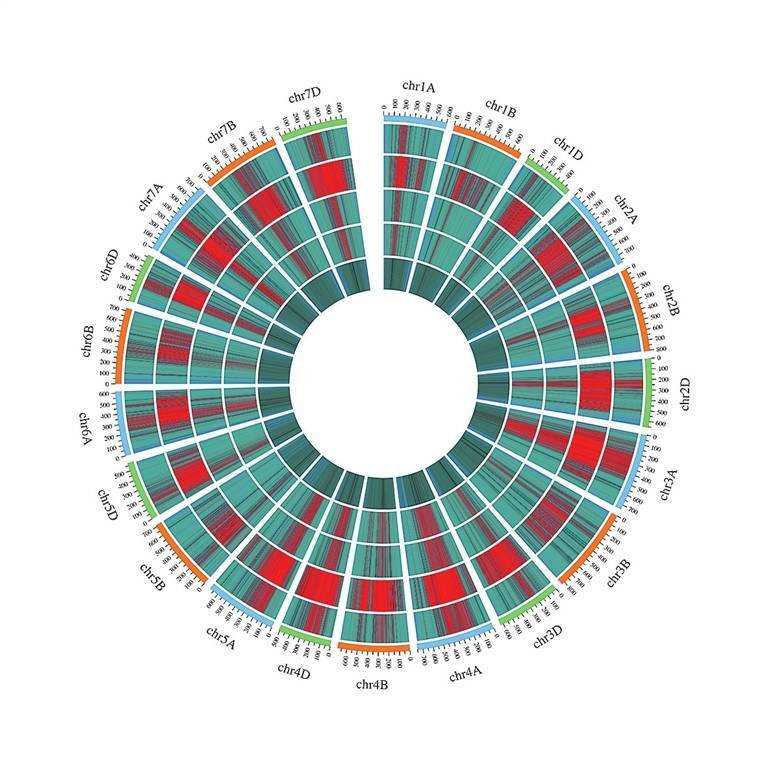

图① Pan800K小麦基因组变异位点物理图谱。

图② 河南农业大学培育的西瓜新品种“无杈彩虹1号”。

图③ 康相涛院士带领团队进行实验。

展开全文

陈锋在小麦试验田察看苗情。本版图片均为受访者供图

□本报记者 樊雪婧 实习生 刘羽翀

种子是现代农业的“芯片”。

习近平总书记在海南考察时指出:“中国人的饭碗要牢牢端在自己手中,就必须把种子牢牢攥在自己手里。”

育种进程中,基因起着决定性的作用。而掌握基因,并非易事。科学家们一直希望能像“查字典”一样快速定位控制重要性状的基因,基因芯片便应运而生。利用已知序列的DNA片段定位目标基因,通过片段中的探针检测出哪个部分发生了变异,进而在“字典”中对该变异进行筛选。

小小芯片,连着的是“国之大者”。从靠天吃饭到科学定制,从经验育种到精准设计,基因芯片技术正在重塑育种的未来。今天,和记者一起探访农业“芯片”的破译之路吧。

西瓜有了“基因身份证”

盛夏,正是西瓜成熟的季节。8月5日,在河南农业大学瓜类种植基地,一处吊蔓西瓜种植区里绿意盎然。少了旁逸斜出的散乱枝芽,瓜蔓整齐地向上伸展,看上去十分舒朗整洁。

“它叫‘无杈彩虹1号’。”河南农业大学园艺学院教授杨路明笑着告诉记者。

外表看与普通西瓜无二致,名字却点明了其独特性:侧枝少、瓜瓤红黄相间、种植省力省工。

“正常西瓜植株每个节间都会生长侧枝和卷须,生产中需要频繁整枝打杈,这项人工成本占据种植成本的三至五成,这也是导致近年来我国西瓜种植比较效益下降的一个重要原因。”他介绍,“无杈彩虹1号”则在遗传上具备了少发侧枝的特性,目前市场上还没有这样的品种。

这是怎么做到的?“核心在于我们自主研发的西瓜基因组液相芯片和精细定位的具有完全自主知识产权的少侧枝基因。今年6月,这个芯片刚刚签约转化。”他边说边拿出一个手指大小的透明管,里面的无色液体便是液相芯片的核心组分。

小小一管,蕴藏着巨大能量——它集成了超过1万个西瓜基因组关键位点的检测探针。这如同为西瓜基因打造了一张专属“身份证”,能够精准高效地对西瓜种质资源进行基因型鉴定,在群体遗传结构解析、重要性状基因定位、种质亲缘关系鉴定、种子纯度检测及分子标记辅助育种等多个领域具有重要应用价值。

正是利用芯片,研究团队得以对西瓜骨干亲本进行精准定向改良,把早熟、少侧枝、高品质等优异性状快速聚合,以科技创新突破种植瓶颈。目前,该品种已在河南、云南等多地开展区域试验,反馈良好。

探寻控制这些优异性状的基因之路并非坦途。

“在两三年内成功解析一个关键基因已属不易,有的研究周期甚至可能长达10余年。”杨路明介绍,西瓜基因组包含超过2万个基因,但功能研究明确的基因尚不足百个。目前,实验室精细定位了控制株型、品质等重要农艺性状的重要基因20余个。

“我国是全球西瓜生产与消费第一大国,河南西瓜种植面积和产量均居全国首位。但当前西瓜育种仍面临一些关键技术瓶颈,例如分子育种技术应用相对滞后、具有自主知识产权的优异基因资源挖掘不足等。”他指出,传统西瓜育种更像开盲盒,充满了随机性。有了芯片,育种人员能够精准选择目标基因型进行聚合,育种过程变得定向、高效。他给记者算了一笔账,传统育种通常需要4~5年甚至更长时间,借助分子标记辅助选择,只需2~3年,育种周期缩短了一半。

西瓜育种效率飞跃,风味、轻简化栽培等关键性状也得以精准优化,这让夏日里的“解暑快乐”,有了更硬核的科学支撑。

小麦育种开启“智慧导航”

小麦,有多少个基因?答案是20万个。

“小麦的基因组像本没目录的百科全书,想要找有用基因就得一页页翻。”河南农业大学农学院副院长陈锋打了个比方,“小麦芯片就像给这本书加了精准索引,想找啥基因,一查就行。”

陈锋口中的小麦芯片,名叫Pan800K超高密度基因芯片,是目前全球涵盖群体遗传及功能基因信息最多的小麦芯片。

“我们收集了全球超过3000份有代表性的小麦种质资源数据进行泛变异组设计而成,前前后后花了四五年,设计了80万个位点,又额外安插了5万个辅助位点,满足功能基因位点覆盖的同时保证了基因组分布的均一性。”他回忆道,反复测试优化,就像打磨一件宝贝。

2024年11月,基于小麦超高密度基因芯片WheatPan800K的智慧基因挖掘和育种选择系统签约转让,协议金额高达1500万元。

价值千万的小麦芯片,里面装着什么?陈锋道出了秘密:芯片涵盖中国、美国、德国等全球20多个小麦主要生产国及目前已经报道的重要基因功能位点,包含超过18万个基因区段的SNP和InDel信息以及5万个基因间区的多态性信息。

“高密度基因芯片就像一台高效的‘基因雷达’,帮科研人员快速定位与产量、品质、抗病性等相关的基因。”陈锋说,你可以把它理解为一种小麦基因检测工具,像给小麦做基因“CT扫描”一般,材料中有哪段基因,一目了然。

在他看来,研发芯片主要想解决两个大问题。一个是基础创新研究,挖掘更多功能基因;另一个就是育种应用,用芯片智慧育种。“从事小麦基础研究的人员越多,功能基因挖掘的数量越多,能够聚合基因的数量越多,育种中控制性状的稳定性越强,基因芯片的作用由此会越来越强大。”

比如,一个主栽小麦品种,高产却不抗病。利用芯片技术将抗病基因快速导入到该品种中,通过1~2年时间就能快速实现精准改良。但这要在以前,可能需要长达8~10年的时间。

河南作为全国小麦主产区,要扛稳粮食安全重任,做强小麦芯片至关重要。

快速高效挖掘基因,快速分析与选择优异材料,就像为育种工作者进行品种选育开启了智慧导航,从大规模多样化的育种群体中海选出最优秀的潜力材料,变得高效且精准,改变了过去靠人工测量、靠种植观测的局面。

“以后芯片会更厉害。随着大量功能基因的挖掘,我们希望未来育种时,品种存在什么缺陷以及期望拥有什么属性,能够依据芯片结果找到供体材料进行快速精准改良。”他向记者展示了团队新培育的优质富锌品种豫农268和强筋一级品种豫农269。“现在随着生活水平的提高,人们想要吃饱,更想要吃好。锌是人体必需的微量元素,对提升免疫功能、促进儿童生长发育等有重要作用。我们利用基因芯片,培育出了富锌小麦品种,目前已经通过省审,正在加速走向人们的餐桌。”

陈锋眼中满是光芒:“我们会继续大规模地筛选重要功能基因的优异单位型,比如针对小麦品质、抗病等重要调控基因,将其优势单倍型引入芯片,不断扩充芯片容量进行动态更新,为小麦育种提供更强支撑。”

鸡芯片助力土鸡变身金凤凰

在河南三高农牧股份有限公司的养殖场里,工作人员正在对刚刚出生的小鸡进行采血,而后利用“神农1号”地方鸡基因组液相芯片试剂盒进行基因检测。利用小鸡一滴血就能精准预测鸡只的产蛋量。以前,想要知道这个结果,则需要将小鸡饲养到43周,再进行产蛋性能的确定。

为什么这么高效?

“我们在‘神农1号’芯片的功能位点模块中,融合了我们团队最近研究成果,迭代升级了一个专门用于产蛋性能检测的功能模块。”河南农业大学动物科技学院教授、康相涛院士团队核心成员田亚东告诉记者,将一个产蛋性能未知的个体进行芯片检测,得到这个个体的每一个芯片位点对应的基因型信息。芯片上每一个位点意味着对育种的贡献值,通过未知个体基因型信息的组合,便能看出其是否具备高产性能。

2023年,基于前期鸡泛基因组研究成果与公共数据,河南农业大学教授、中国工程院院士康相涛及其团队成功研发了适用于我国地方鸡基因组系列液相芯片“神农1号”。这是我国首款地方鸡专用基因芯片,填补了国内该领域的空白。

“种子是农作物的芯片,那么地方鸡种质资源就是家禽种业的芯片。地方鸡种质资源的保护是畜禽育种的基础,以地方优良畜禽资源加上国内外优异的种质资源,就像厨师做菜一样——有了好料,才能烹饪出更好的菜。”在康相涛看来,种质资源就是育种创新的关键。

长期以来,我国地方鸡品种资源丰富,蕴藏着宝贵的遗传基因宝库。然而,由于缺乏有效的鉴定和评价手段,这些珍贵的资源难以得到充分的保护和利用。传统的家禽育种方法主要依赖于表型选择,效率低、周期长,难以满足现代畜牧业快速发展的需求。

“它不仅能够快速、准确地检测出与重要经济性状相关的基因,比如,生长、繁殖、屠体等,用于地方鸡品种的快速精准鉴定、遗传多样性分析和分子标记辅助选择,从而加速优良品种的培育进程。”田亚东介绍,“芯片还可以用于地方鸡品种资源的保护和开发利用,例如,建立地方鸡品种的基因库,筛选具有特殊价值的基因资源,开发新的地方鸡品种等。”

“神农1号”基因芯片载着新希望而来。小小芯片,搭建起地方鸡种质资源鉴定、精准评价、保护与开发利用的高效技术平台,让地方鸡变身为金凤凰。

名词解释

不同于计算机芯片,农业“芯片”其实是基因芯片技术。其基本原理是利用同源DNA分子杂交的特性,将大量的DNA探针固定于“芯片”,然后与待测样品的DNA进行杂交。通过检测杂交信号的强弱,就可以判断待测样品中是否存在特定的基因序列。这种技术具有高通量、高灵敏度、高特异性等优点,已广泛应用于基因表达分析、基因突变检测、基因分型等领域。

评论